經濟部日前公布民國113年度《全國電力資源供需報告》,與民國112年版內容相較,協和3、4號機竟由原訂2024年12月除役,延宕到2032年12月始除役,推遲整整8年。屆時兩部機組將分別運轉達47年及52年,遠超過原定使用年限40年。老舊機組超齡運轉,不僅故障及事故風險大幅提高;北部民眾亦將較原訂計畫,多吸八年的重油燃燒廢氣,對國民健康危害甚鉅。

協和新燃氣1號機預訂商轉日,亦從原訂的2030年6月,延後到2032年4月;協和新燃氣2號機則截至2034年底,均無商轉規劃。協和3、4號機若延後8年除役,廠區空間有限,需「先拆後建」的協和新燃氣2號機,商轉時程必然大幅延後。

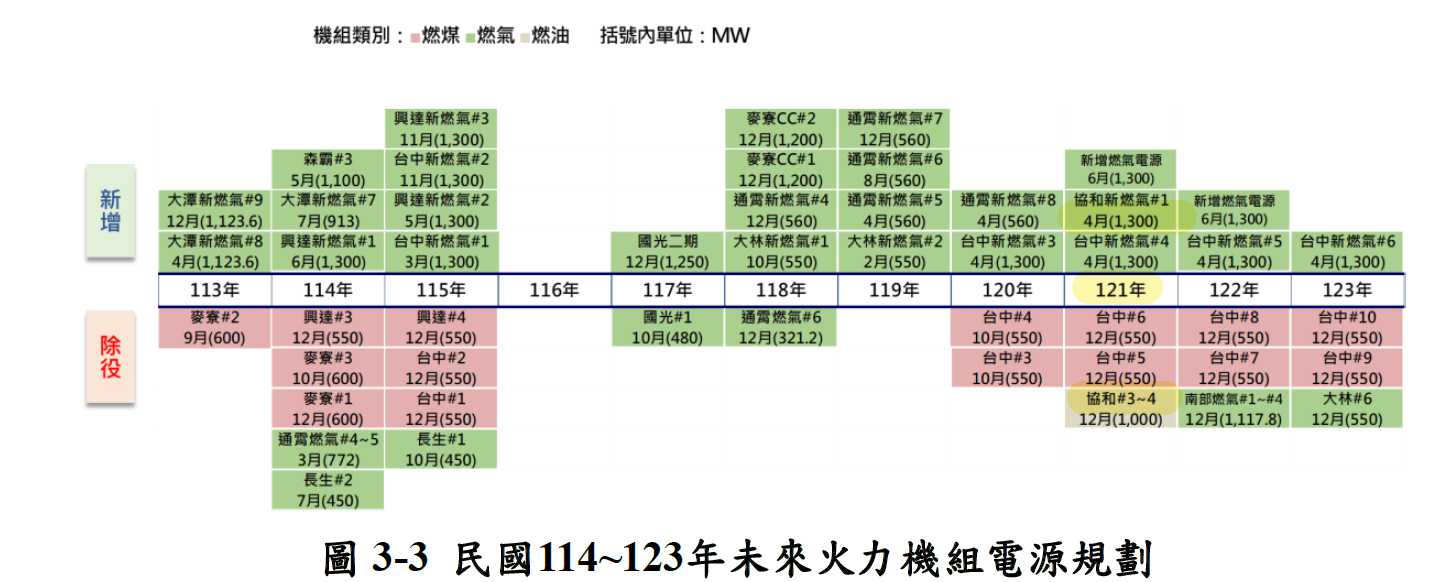

協和3、4號機原訂2024年12月除役。圖片來源:擷取自經濟部民國112年度《全國電力資源供需報告》

協和3、4號機延宕至2032年12月除役。圖片來源:擷取自經濟部民國113年度《全國電力資源供需報告》

今年2月,協和電廠通過環評時台電曾表示:協和新1號燃氣機將力拚2032年上線。而今年9月,協和電廠已被環境部公告為「土壤污染整治場址」,土壤整治需要時間,協和新1號燃氣機極可能無法按原定計畫於2032年4月商轉;就算如期商轉,很快就要面臨《氣候變遷因應法》2050年淨零排放目標年的考驗。

斥資1000多億開發,卻只能短暫使用十餘年,投資成本顯難以回收。若因捨不得已投入的開發經費,而堅持繼續使用,恐造成「碳鎖定」,阻礙淨零排放法定目標之達成。

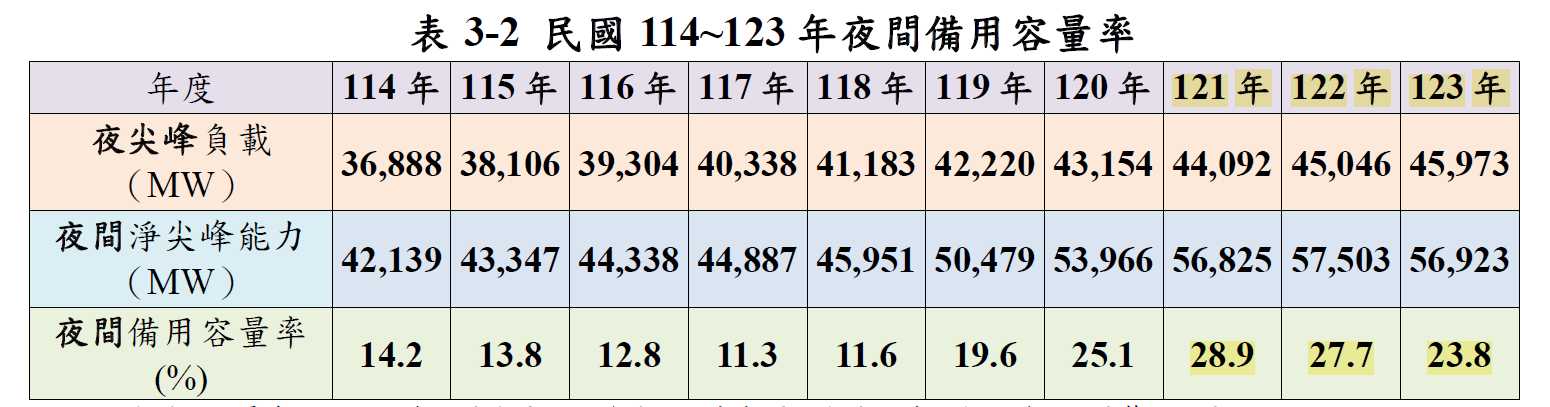

且民國113年度《全國電力資源供需報告》中,2032~2034年的夜間備用容量率分別高達28.9%、27.7%、23.8%。若扣除協和新燃氣1號機的1.3GW裝置容量,夜間備轉容量率仍分別高達25.9%、24.8%、21.0%,遠超過15%目標值。過高的備用容量率,將造成設備閒置,國家資源的不當浪費,協和新燃氣機組,顯無開發必要。

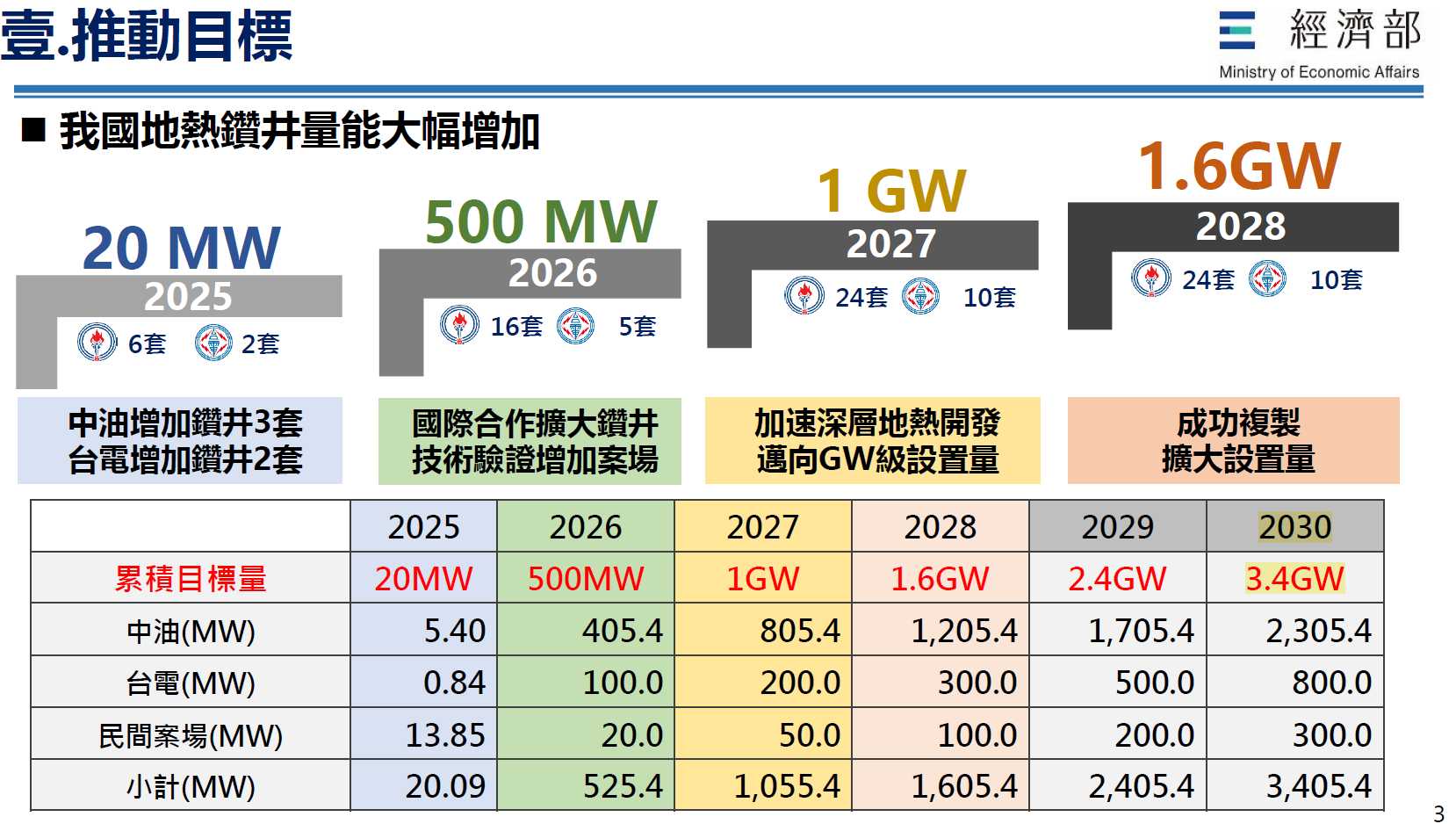

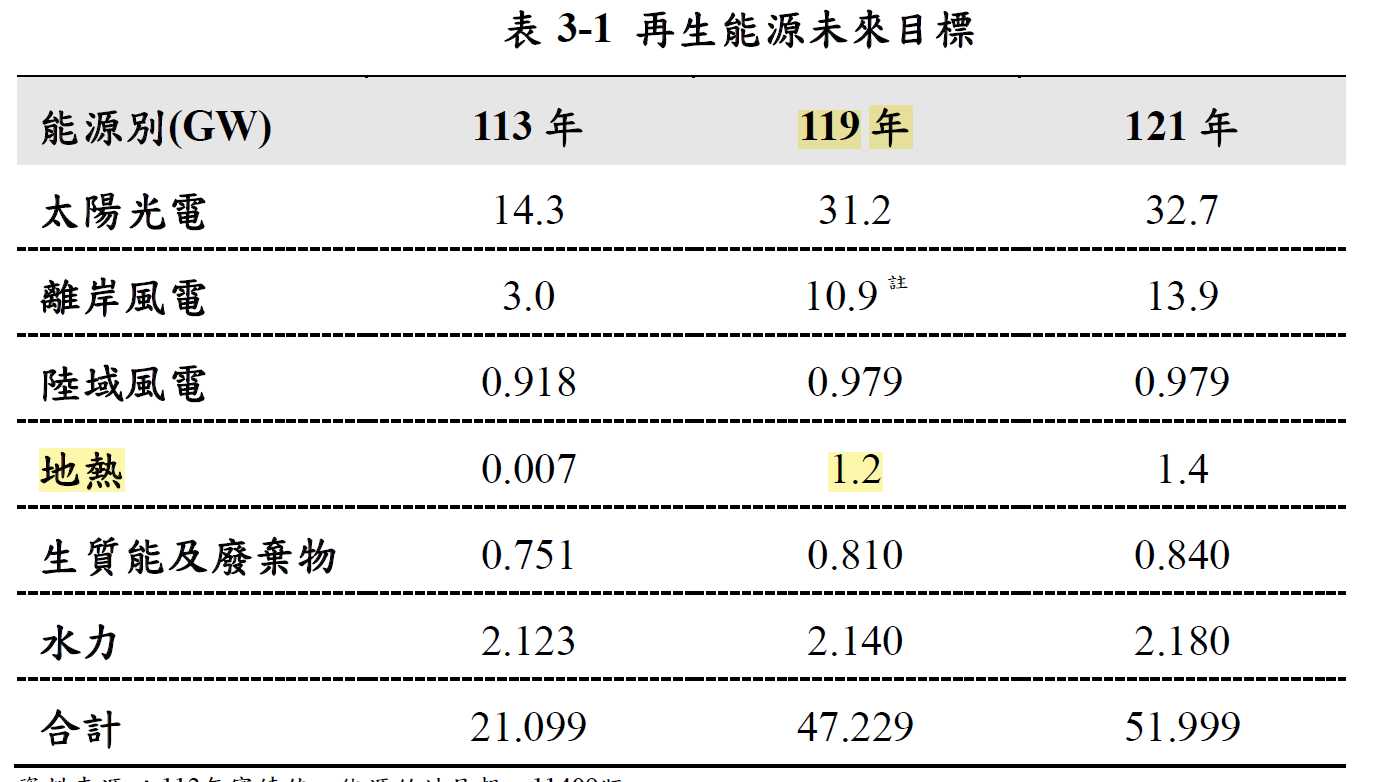

此外,經濟部能源署曾於2024年11月提出2030年地熱累積目標量3.4GW,民國113年度「全國電力資源供需報告」就2030年的地熱目標,卻退縮到1.2GW,減少了整整2.2GW,遠超過協和新燃氣1號機的裝置容量。與其投資破壞生態、高碳排且威脅基隆港市安全的協和四接,不如善用地熱資源,好好在北部發展再生能源。

燃氣發電屬高碳排的化石能源,在國際社會普遍重視氣候變遷問題的時代,能源結構的碳排過高,將不利我國企業的國際競爭力。況我國長期面臨中國武力威脅,而天然氣屬進口能源,貯存天數又短,不僅易受國際燃料價格波動影響,戰時更有運輸中斷風險。

經濟部能源署曾於2024年11月提出2030年地熱累積目標量3.4GW。圖片來源:擷取自經濟部能源署《地熱能推動進度》簡報

民國113年度「全國電力資源供需報告」就2030年的地熱目標,卻退縮到1.2GW。圖片來源:擷取自民國113年度《全國電力資源供需報告》

我國剛經歷興達燃氣電廠爆炸事故,協和電廠與民宅、軍營的距離分別僅400公尺及1400公尺,遠低於消防署「搶救瓦斯災害安全指導原則」規定,儲槽陷於火場時,應隔離及疏散之範圍1600公尺。若發生爆炸事故,後果恐更為慘烈。

盼政府早日放棄協和四接開發,好好落實土壤污染整治,並將資源轉用在節能與再生能源發展。

(蔡雅瀅/台灣蠻野心足生態協會專職律師)